Jährlich werden an den deutschen Küsten viele Millionen Kubikmeter Sediment im Rahmen der Unterhaltung der Seezufahrten umgelagert. In der Regel werden diese in der Fahrrinne mittels Laderaumsaugbagger (Hopperbagger) gebaggert und im Gewässer untergebracht. Zudem wird per Wasserinjektion (WI-Verfahren) Sediment mobilisiert, das dann mit der Strömung verdriftet. Die Berücksichtigung ökologischer Belange erfolgt bei der Unterhaltung stromab der Süßwassergrenze durch Untersuchungen nach den "Gemeinsamen Übergangsbestimmungen zum Umgang mit Baggergut in den Küstengewässern" (GÜBAK 2009), von der Süßwassergrenze bis zur Tidegrenze vorübergehend noch nach der "alten" Handlungsanweisung für den Umgang mit Baggergut im Binnenland (HABAB-WSV-2000) und stromauf der Tidegrenze nach der HABAB-WSV-2017. Dies betrifft sowohl laufende Unterhaltungsaktivitäten als auch zukünftig einzurichtende Unterbringungsbereiche.

Zum Themenkomplex Sedimentmanagement wird in allen Abteilungen der BfG gearbeitet. In der Abteilung U „Ökologie“ hat das Referat U1 für zahlreiche Gutachten zum Thema "ökologische Auswirkungen von Baggergutumlagerungen" innerhalb der BfG eine koordinierende Funktion wahrgenommen. Hierzu zählen Analysen zum Sedimentmanagement für Tideelbe, Tideweser und Tideems. Einige Beispiele für derartige abgeschlossene Projekte sind:

Systemstudie Tideelbe II (2014)

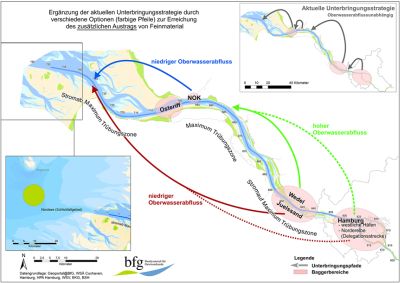

In den vergangenen Jahren waren die Baggermengen im Großraum Hamburg oft überdurchschnittlich hoch und damit kostenintensiv. Die Verwaltungen der Bundeswasserstraße Tideelbe (WSV und HPA) wollen daher die Baggerungen mit einer nachhaltigen Sedimentmanagement-Strategie begrenzen und die Unterhaltung der Tideelbe optimieren – auch hinsichtlich ökologischer Aspekte. Der BfG-Bericht "Systemstudie II" führt die Systemstudie I fort, die 2008 erschien und Unterbringungsoptionen nur für das bei Wedel gebaggerte Feinmaterial erarbeitete. Die Systemstudie II betrachtet dagegen das gesamte in der Tideelbe zu baggernde Feinmaterial, dessen Unterbringungsmöglichkeiten und die damit verbundenen ökologischen Auswirkungen. Sie vergleicht und bewertet unterschiedliche Möglichkeiten zur Unterbringung des Feinmaterials auf Basis der Fachaspekte Hydrologie, Morphologie, Schadstoffe, Ökotoxikologie, Sauerstoffhaushalt, wirbellose Tiere, Fische und Pflanzen, sowie umweltrechtliche Aspekte.

Ein ausgeglichener Feinmaterialhaushalt ist aus morphologischer Sicht anzustreben, wird aber derzeit noch nicht erreicht. Dazu empfiehlt die Studie in einer ersten Abschätzung einen zusätzlichen Austrag von ca. einer Mio. m³ pro Jahr. Sie enthält einen Umsetzungsvorschlag, der zwischen den Zielen des Feinsedimenthaushalts und den resultierenden ökologischen Auswirkungen (vorrangig Aspekte der Schadstoffe und Ökotoxikologie) abwägt. Die zusätzliche Austragsmenge kann über unterschiedliche Pfade (Pfeile in der Abbildung) erreicht werden, deren Auswahl sich nach der Schadstoffbelastung der Sedimente und der Höhe des Oberwasserabfluss richtet. Je nach Schadstoffbelastung und ökotoxikologischem Potenzial der Sedimente sind die Möglichkeiten des Feinmaterialmanagements im Ästuar eingeschränkt. Die Quellen der Schadstoffbelastung liegen weitgehend im Bereich oberhalb des Ästuars. Um die Sedimentbewirtschaftung im Ästuar weiter zu optimieren, sind also unterstützende Maßnahmen auch in den oberen Flussabschnitten erforderlich. Die Systemstudie II steht rechts zum Download bereit.

Systemstudie Tideelbe I (2008)

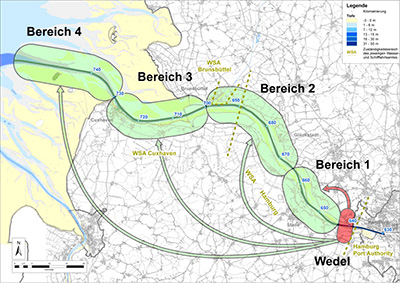

Anlass zur Erstellung der Systemstudie I waren Verlagerungen von Baggerschwerpunkten, die von 2000 bis 2006 zu einem deutlichen Anstieg der Baggermengen im Raum Hamburg und Wedel – bei zeitgleicher Abnahme an der Rhinplate (Bereich 2) – führten.

Um das WSV-Unterhaltungskonzept für die Tideelbe zu überprüfen, hatte das WSA Cuxhaven die BfG mit einer Systemstudie zum Sedimentmanagement der Tideelbe beauftragt. Die Studie beschreibt und analysiert den Ist-Zustand und relevante funktionale Zusammenhänge für ein Sedimentmanagementkonzept und stellt die Auswirkungen verschiedener Umlagerungs-Szenarien für Baggergut aus dem Bereich Wedel dar. Das Ergebnis war, dass es keinen Bereich für die Unterbringung gibt, der für alle betrachteten Fachaspekte gemeinsam optimal ist. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Vor- und Nachteile für die einzelnen Fachaspekte wurde damals als Kompromiss die Unterbringung in den Bereich 3 vorgeschlagen.

Sedimentmanagementkonzept Tideweser (2014)

Das Sedimentmanagementkonzept Tideweser (SMK Tideweser) betrachtet Handlungsoptionen für die weitere, insbesondere ökologische Optimierung von Unterhaltungsbaggerungen und Baggergutunterbringung im Bereich der Tideweser. Es ist ein Beitrag der WSV für die WRRL- und Natura-2000-Bewirtschaftungsplanung. Das SMK Tideweser empfiehlt nur geringe Abweichungen von der bisherigen Unterhaltungspraxis. Ein Grund dafür ist, dass auch bisher morphologische und andere ökologisch-naturschutzfachliche Aspekte beim Sedimentmanagement mitberücksichtigt wurden. Außerdem ist es auch aus ökologischer Sicht meist sinnvoll, dass Baggermengen und Transporte aus ökonomischen Gründen minimiert werden. Zu beachten sind aber auch die engen inhaltlichen Grenzen des Konzepts: strombauliche Maßnahmen sind ausgenommen, da sie in einem eigenen Konzept behandelt werden sollen. Die Empfehlungen sind in Form von sechs Steckbriefen für Teilabschnitte der Tideweser und eines Steckbriefes für die Hunte zusammengefasst. Weiterhin enthält das SMK einige allgemeine Empfehlungen, etwa zur Anwendung von Baggergutrichtlinien oder zur Zusammenarbeit mit Landesbehörden. Schließlich wird behandelt, welche Untersuchungen/Monitoring für das Sedimentmanagement sinnvoll bzw. erforderlich sind, z. B. neue Untersuchungen von Makrozoobenthos und Verdriftungswegen an den Unterbringungsstellen. Das SMK Tideweser nebst Anhang steht rechts zum Download bereit. Auch das Sedimentmanagementkonzept Tideems (2017) nebst Anhang steht rechts zum Download bereit.

Ansprechpersonen

Mailin Eberle Dipl.-Geoökol.

Referat U1 Ökologische Grundsatzfragen, Umweltschutz

Telefon: +49 261 1306-5273

E-Mail-Adresse * eberle@bafg.de

Melanie Schlimbach Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitektur

Referat U1 Ökologische Grundsatzfragen, Umweltschutz

Telefon: +49 261 1306-5990

E-Mail-Adresse * schlimbach@bafg.de

Nikolas Uffmann Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsentwicklung

Referat U1 Ökologische Grundsatzfragen, Umweltschutz

Telefon: +49 261 1306-5929

E-Mail-Adresse * uffmann@bafg.de